Global Risk Perspectives - Monthly insights on geopolitics, trade & climate

Voltar aos artigosBernardo Pires de Lima

24.01.2022

Os desafios globais da hidropolítica

Enquanto parte do mundo continua focada na pandemia, outra acrescenta-lhe o risco de ficar sem água. Não falo de disputas nos grandes mares, por rotas comerciais, competição naval ou exploração de petróleo e gás, mas da menor percentagem que emana dos rios e bacias hidrográficas, usada em 70% para a agricultura e causa de temor existencial para muitos povos em África, Médio Oriente e Ásia Central ou do Sul. Vale a pena lembrar que cerca de 160 países dependem de bens alimentares importados, o que significa que há uma minoria que assegura a alimentação da maioria dos povos. Vale a pena também termos em conta que, segundo relatórios da ONU, 40% da população mundial vive atualmente já em "escassez de água” e que outros estudos apontam para migrações forçadas por esse motivo, até 2030, na ordem das 700 milhões de pessoas.

O drama em curso é um caldo explosivo de fatores, que não só torna a relação produtores/consumidores agrícolas potencialmente danificada, como objetivamente aumenta o grau de conflitualidade em geografias variáveis. Falo de secas prolongadas, escassez de água, aumento do nível do mar, alterações de fronteiras, maior insegurança alimentar, alta de preços dos bens essenciais, deslocações maciças de pessoas para as grandes cidades e pressão descontrolada sobre os seus recursos e serviços, revoltas sociais, guerras civis e, como se não chegasse, uma tendência global para o nacionalismo capaz de minar o que resta dos bons ofícios diplomáticos.

As bacias do Nilo, Tigre e Eufrates

Prevê-se que a população mundial chegue aos 8 mil milhões em 2025, que a produção alimentar duplique, forçada pela procura, e que a água continue providencial nesta cadeia. Que nos próximos quinze anos, gente a viver em zonas de escassez de água passe de mil milhões para 4 mil milhões (50% da população mundial estimada), que 60% viva em grandes áreas urbanas cuja pressão pelo fornecimento de água seja brutal, como em Jacarta, Lagos ou Pequim.

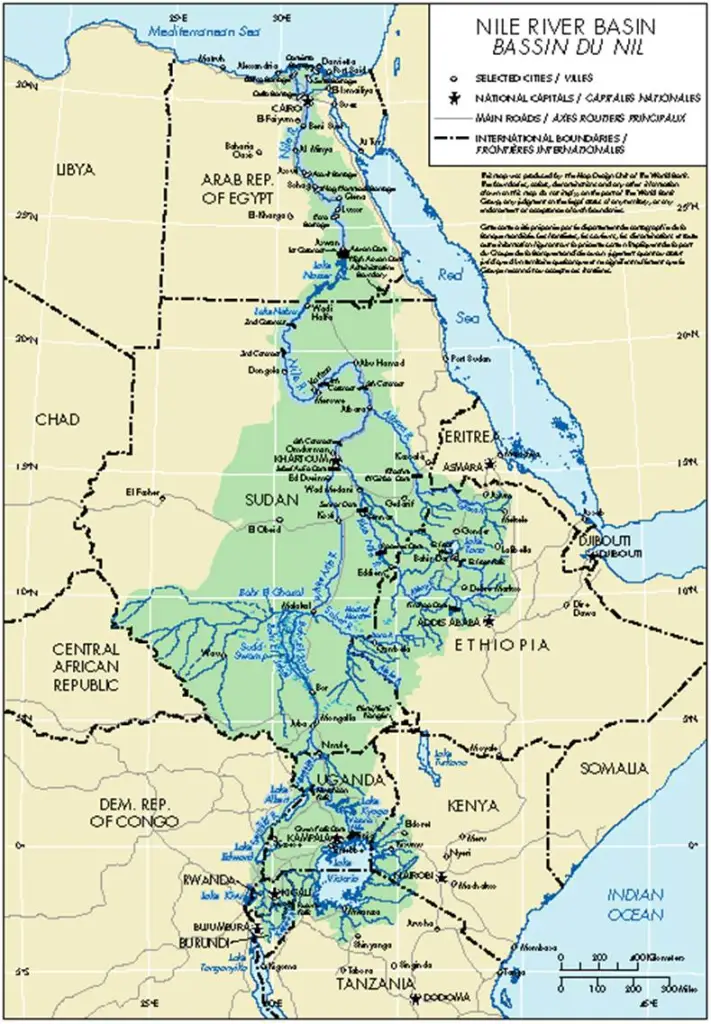

Basta pensar no Nilo, cuja bacia passa por 11 países num arco de conflitos intermitentes e que alimentam ameaças paralelas (terrorismo, pirataria, narcotráfico), para vermos a relevância do tema. Nascido na Etiópia e desaguando no Egito, cuja agricultura depende dele em 80%, a gestão do caudal do Nilo é vital para 250 milhões de pessoas. O mais recente avanço na construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope, supostamente a maior de África e a sétima do mundo, e geradora de mais produção agrícola e abundância elétrica, levou recentemente o Egito e o Sudão a promoverem o segundo exercício militar conjunto no espaço de seis meses. A acusação? A conclusão da obra reduziria em 25% o fluxo de água para o Egito em apenas cinco anos e diminuiria em 30% a produção elétrica da barragem de Assuão. Tudo isto apesar de existir um fórum multilateral de regulação e acordos entre os interessados na bacia hidrográfica, o que diz muito sobre a fragilidade dos compromissos existentes. Parte das explicações para a explosão conflitual no Corno de África também tem estado aqui.

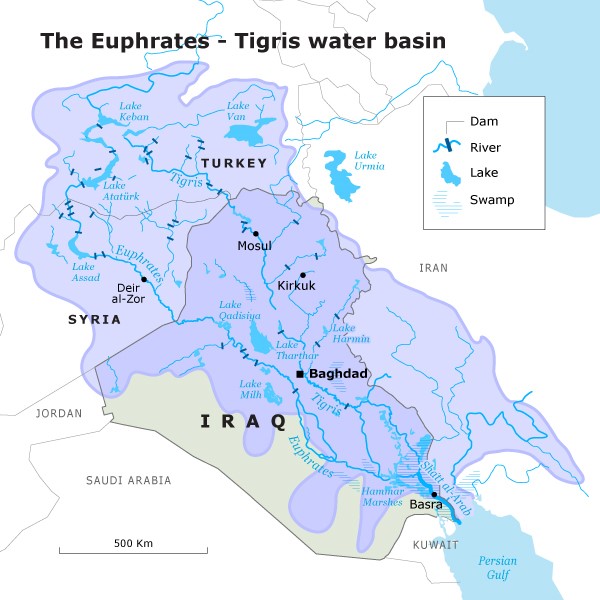

Desloquemo-nos agora um pouco para nordeste. Quando, em 2019, as temperaturas atingiram os 50°C em várias regiões da Turquia, o país resolveu acelerar um mega projecto no Sudeste do seu território, capaz de erguer 22 barragens e 19 centrais hidroelétricas nos próximos anos. Forçado pelos efeitos do duplo combate ao aquecimento global e ao stresse hídrico, os resultados fizeram-se sentir na escassez de água para a Síria e para o Iraque, dando espaço a que a água salgada do Golfo Pérsico se intrometesse nos cursos do Eufrates e do Tigre, matando colheitas e prejudicando a saúde pública. As bacias dos dois míticos rios são cruciais para turcos, iraquianos, iranianos e sírios, pelo que qualquer decisão unilateral na gestão de ambos pode ter efeitos perversos à já debilitada estabilidade de cada país. Lembremo-nos, por exemplo, da seca intensa que a Síria viveu entre 2006 e 2011, com deslocações forçadas para as principais cidades de mais de um milhão e meio de pessoas, em busca de recursos, serviços e trabalho, tendo como resposta do presidente Assad o fim da subsidiação que há vários anos tinha em curso sobre combustíveis, agricultura e extração de água, abrindo caminho a protestos regulares que acabaram por descambar na guerra civil que ainda persiste. Por vezes, a vulnerabilidade de uma comunidade à seca pode ter mais impacto do que a própria seca em si.

Mais ou menos em dramatismo paralelo, estávamos em Julho de 2014, quando o líder do ISIS, Al Baghdadi anunciou o califado na mesquita al-Nuri, em Mossul. Três anos depois, a sua destruição às mãos do mesmo ISIS, acelerou o anúncio do primeiro-ministro iraquiano da "libertação” de Mossul. A grande cidade norte-iraquiana da "coexistência pacífica” fora oficialmente libertada, mas tristemente dizimada. Sobraram poucos edifícios, a crise humanitária foi exposta ao mundo, sem água, luz e trabalho, e mais de um milhão de pessoas deslocadas. A curto prazo, só em infraestruturas, Mossul precisou de mil milhões de dólares. Destruí-la do ar foi a parte fácil, reconstruí-la em terra revelou-se bem mais difícil.

Porquê, então, Mossul? Segunda maior cidade do Iraque e maioritariamente sunita – atrativo extra num país de maioria xiita –, Mossul era estratégica no controlo da água (ao ter a maior barragem do Iraque e a quarta do Médio Oriente) e do maior pipeline iraquiano de exportação de petróleo para a Turquia, além de ficar a 150 kms da Síria, permitindo assim controlar dois territórios de fronteira diluída, revolucionar o mapa do último século no Médio Oriente e demonstrar a facilidade com que se ocuparia o Iraque após a retirada das tropas americanas. O sucesso em Mossul e a fundação do califado terão inspirado milhares de aprendizes pelo mundo fora, potenciando células jihadistas existentes na Europa ou motivando terroristas espontâneos a entrar no Olimpo do terror: Paris, Bruxelas, Nice, Bruxelas, Berlim, Manchester e Londres demonstraram isso. O exemplo do controlo da barragem de Mossul (como fator económico ou de retaliação, caso fosse necessário implodi-la para dizimar vilas e aldeias), mostra bem como a estratégia de domínio hídrico não é um exclusivo dos Estados, em tempo de guerra ou paz, mas usado prioritariamente por grupos subversivos não-estatais capazes de revolucionar a ordem regional e expandir ideologicamente numa ampla geometria variável.

Do planalto do Tibete à bacia do Mekong

Olhemos um pouco para a competitiva Ásia. Parte da disputa por Caxemira entre o Paquistão e a Índia deve-se ao controlo do rio Indo. Centrado aqui ou nos cinco afluentes que irrigam os dois países, em particular a fértil região de Punjab, a reivindicação por Caxemira tem trazido à equação a instrumentalização dos fluxos hídricos como forma de condicionamento da economia e da subsistência das populações abastecidas, sobretudo os três quartos do total dos paquistaneses que desses caudais dependem. Mais uma vez, apesar do tratado bilateral em vigor desde 1960, são várias as partes omissas ou alvo de voluntárias interpretações. Num contexto de permanente competição, desconfiança e insegurança entre duas nações, ambas com armas nucleares, qualquer infeliz gestão dos recursos hídricos pode despoletar novas frentes de conflitualidade, as quais, em bom rigor, nunca deixaram de existir.

Por seu lado, uma forte razão para a China não abrir mão do Tibete está no facto de aqui terem origem os principais rios asiáticos, entre eles o Amarelo, o Mekong e o Yangtzé (o maior da Ásia), dos quais dependem onze países entre o Afeganistão e o Vietname. A construção maciça de barragens na China não é um acaso e resulta da sua pouca integração nos 39 acordos que desde 1948 regulam os sistemas hidrográficos no continente asiático – Brahma Chellaney é uma das vozes de alarme em Water: Asia’s New Battleground. O assunto é sério. Não é preciso dizer o que significam conflitos na Ásia para a economia internacional, sejam por controlo de água, terras-raras ou por zonas fronteiriças em disputa, como as do Mar do Sul da China. Se lhes juntarmos a subida do nível do mar como efeito perverso das alterações climáticas, o alarme alastra-se à segurança humana e às infraestruturas críticas em grandes metrópoles asiáticas, todas costeiras, como Mumbai, Carachi, Xangai, Tóquio ou Jacarta.

A importância dos grandes rios na história chinesa tem ajudado a definir o poder político, a estabilidade social e o sentido de comunidade. As suas bacias foram sempre vitais ao desenvolvimento agrícola, ao comércio, ao transporte, ajudando as dinastias imperiais, o apogeu maoísta, o reformismo de Deng e o neoimperialismo de Xi a avançarem ou recuarem no desenvolvimento da China. Hoje, os índices industriais em roda livre e o curso das alterações climáticas trouxeram novas dinâmicas à hidropolítica chinesa, com níveis de poluição galopantes, mastodônticas barragens, deslocações forçadas de cidades inteiras, efeitos nefastos nos ecossistemas naturais, na saúde pública, na pressão hospitalar, na demografia, na paz social, agravadas pela redução dos caudais em 25% prevista para 2050. Sem alterações no paradigma económico e na condução política, os impactos internos e regionais podem ser de monta. Já para não falar da resposta a dar aos 300 milhões de chineses sem acesso a água potável.

Em fevereiro de 2021, a China resolveu unilateralmente e sem aviso prévio, cortar 50% do fluxo do rio Mekong durante três semanas, por razões atribuídas à "manutenção de equipamento”. Apesar de poucos meses antes ter integrado um acordo de gestão multilateral com os restantes países que dele dependem, os efeitos foram sentidos no Laos, Camboja, Vietname, Birmânia e Tailândia, com disrupções prolongadas nos transportes, comércio e sustento agrícola de centenas de milhões de pessoas. Uma vez mais, não parece que acordos multilaterais de regulação hídrica tenham suficiente força para moldar o comportamento político de países que olham, com habilidade e demonstração de poder, para os rios como um dos mais importantes instrumentos geopolíticos ao dispor. Não sendo uma novidade histórica, tem num contexto de stresse hídrico, alterações climáticas e nacionalismo revanchista, um risco sistémico para a política internacional que convém acompanhar com detalhe.

Disclaimer: Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.

Os conteúdos e opiniões expressos neste texto são da exclusiva responsabilidade do seu autor, nunca vinculando ou responsabilizando instituições às quais esteja associado.

Bernardo Pires de Lima nasceu em Lisboa em 1979. É investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, analista de política internacional na RTP e Antena 1, consultor político do Presidente da República, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e ensaísta, tendo publicado, entre outros, A Síria em Pedaços, Putinlândia, Portugal e o Atlântico, O Lado B da Europa e Portugal na Era dos Homens Fortes. Foi visiting fellow no Center for Transatlantic Relations da Universidade Johns Hopkins, em Washington DC, investigador associado no Instituto da Defesa Nacional, colunista do Diário de Notícias e analista na TVI. Entre 2017 e 2020 liderou a área de risco político e foresight na FIRMA, uma consultora de investimentos exclusivamente portuguesa. Viveu em Itália, na Alemanha e nos EUA, mas é a Portugal que volta sempre.