Global Risk Perspectives - Monthly insights on geopolitics, trade & climate

Voltar aos artigosBernardo Pires de Lima

01.06.2022

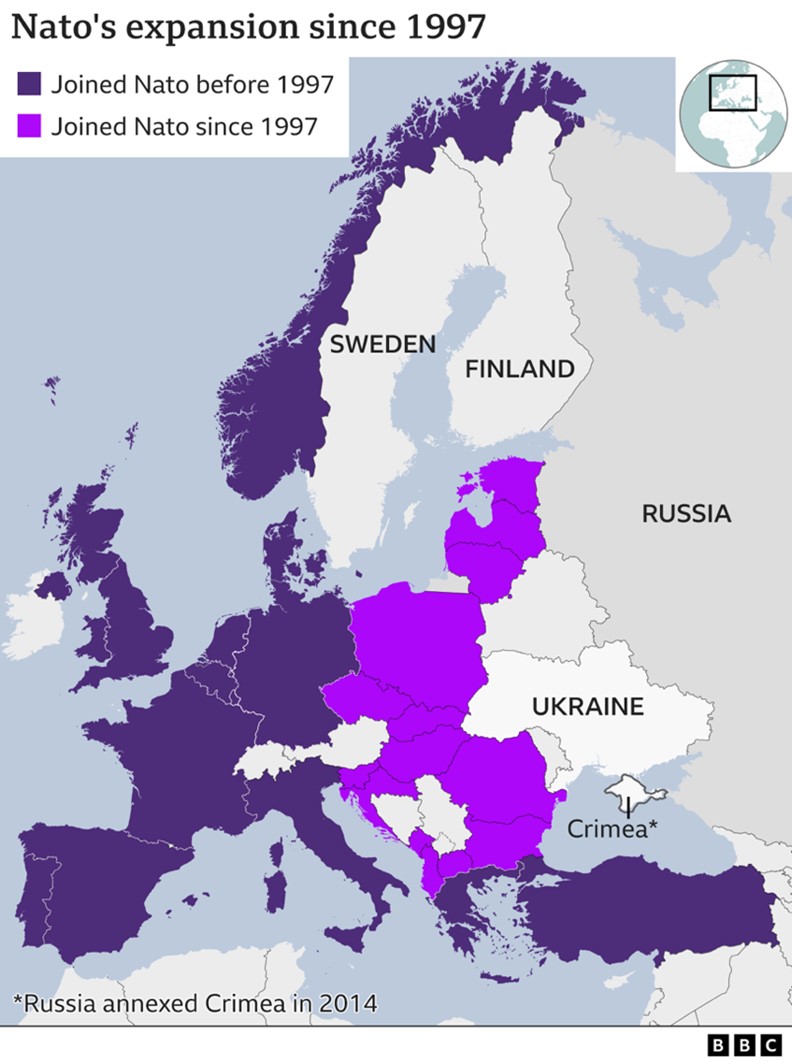

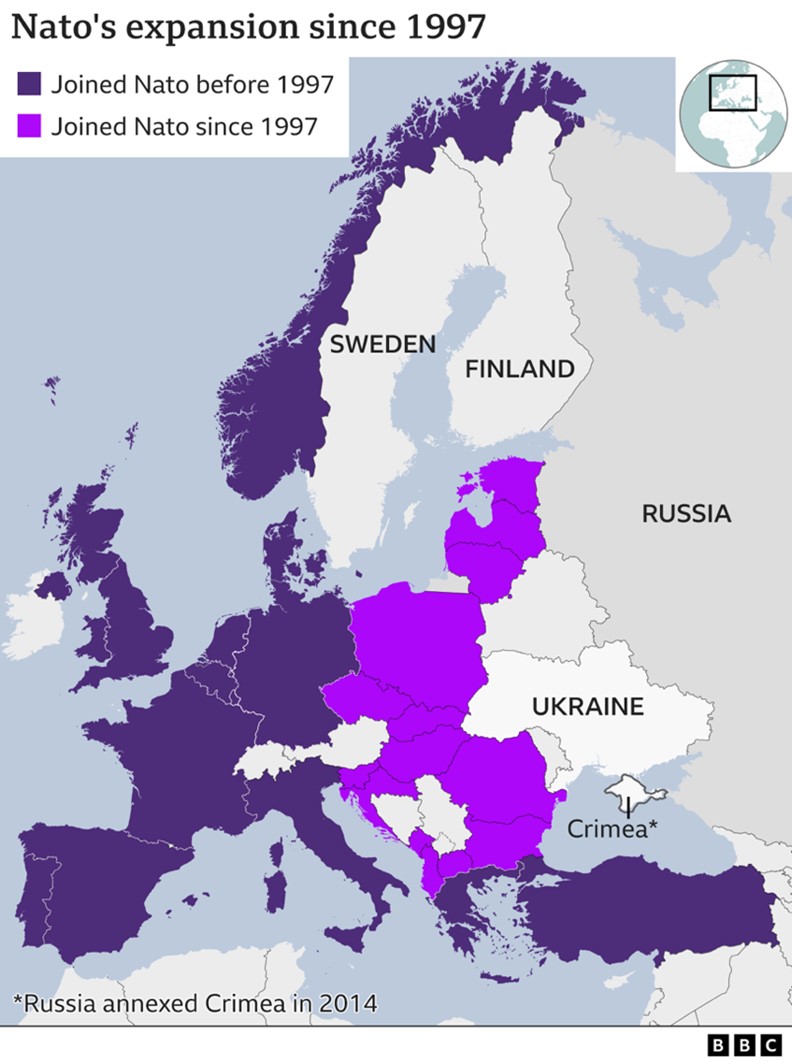

O pai do nono alargamento da NATO

Membros da União Europeia, mas não da NATO, Suécia e Finlândia têm pautado as suas políticas externas por uma neutralidade sui generis no campo dos alinhamentos com alianças militares permanentes, o que não significa que os seus orçamentos de Defesa tenham vindo a decrescer, ou que tenham abandonado o serviço militar obrigatório. Tem, aliás, havido uma evolução estratégica nos dois sistemas políticos logo depois do final da Guerra Fria, ao entraram para o programa "Parceria para a Paz” da NATO, em 1994, juntamente com mais Estados de Leste, dos Balcãs, do Cáucaso, da Ásia Central e até a própria Rússia. Esse círculo de parcerias acabou por representar uma antecâmara de adesões futuras, alinhando progressivamente compromissos políticos, meios técnicos e exercícios regulares entre esses países e os padrões da NATO.

A deterioração das relações com a Rússia de Putin sobretudo desde que a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, em 2014. A perceção de ameaça agravou-se a partir do momento em que a arquitetura de segurança negociada após a implosão soviética ruiu, ou seja, a partir da hora em que Putin rasgou o Memorando de Budapeste (1994) onde a integridade territorial da Ucrânia pós-soviética estava assegurada por compromisso multilateral em troca da sua desnuclearização controlada. A Rússia não só violou entendimentos escritos, como viu a sua atitude compensada pela resposta tímida do Ocidente. A guerra de baixa intensidade mantida desde 2014 na região leste da Ucrânia, consolidou perceções de ameaça de geometria variável, desde os países bálticos, aos escandinavos. A rede de extrema-direita europeia alimentada desde Moscovo, a par das campanhas de desinformação e ataques cibernéticos, compuseram o restante cerco montado por Putin na Europa. Sem surpresa, as sondagens na Suécia e Finlândia foram mostrando um aumento da defesa da adesão à NATO e muitos dos seus principais partidos, bem como decisores políticos e militares foram manifestando publicamente uma nova abertura à hipótese.

Em 2017, quando visitei Estocolmo e mantive contactos com políticos, jornalistas e analistas, existiam duas dinâmicas paralelas com efeitos na segurança nacional. Uma manifestava-se pelas ações intimidatórias da Rússia, quer no plano da desinformação, quer no domínio verbal sobre quaisquer intenções de adesão futura à NATO, quer ainda por várias incursões russas com submarinos em águas territoriais perto de Estocolmo e aeronaves no espaço aéreo sueco. Em Março de 2017, a Suécia anunciou a restauração do serviço militar obrigatório, abolido em 2010, após 109 anos.

Outra resultava do processo tumultuoso do Brexit, uma vez que a saída do Reino Unido da União Europeia era vista como o fim de uma era em que as posições escandinavas dos países que não estavam na NATO – Suécia e Finlândia – estavam muitas vezes escondidas confortavelmente atrás das posições britânicas, por exemplo, sobre uma defesa comum na União. A sua saída obrigaria Estocolmo tomar decisões mais afirmativas e respostas à continentalização da integração europeia, muito centrada na dinâmica franco-alemã. A vontade crescente de adesão à NATO entronca neste ângulo, acelerado nos últimos meses pela materialização da ameaça russa na Ucrânia e manifesta imprevisibilidade sobre utilização do seu arsenal nuclear.

Bernardo Pires de Lima nasceu em Lisboa em 1979. É investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, analista de política internacional na RTP e Antena 1, consultor político do Presidente da República, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e ensaísta, tendo publicado, entre outros, A Síria em Pedaços, Putinlândia, Portugal e o Atlântico, O Lado B da Europa e Portugal na Era dos Homens Fortes. Foi visiting fellow no Center for Transatlantic Relations da Universidade Johns Hopkins, em Washington DC, investigador associado no Instituto da Defesa Nacional, colunista do Diário de Notícias e analista na TVI. Entre 2017 e 2020 liderou a área de risco político e foresight na FIRMA, uma consultora de investimentos exclusivamente portuguesa. Viveu em Itália, na Alemanha e nos EUA, mas é a Portugal que volta sempre.

No mesmo ano de 2017, fiz viagem idêntica a Helsínquia, com várias reuniões para perceber melhor o debate nacional e a perceção sobre as principais dinâmicas europeias. Em ano de centenário da independência, foi claro para mim que além do pilar da educação, também o das Forças Armadas foram estruturais na consolidação constitucional do Estado e do sentimento de pertença coletiva nacional. A segurança nacional é uma questão que une a Finlândia. Numa época de ameaças emergentes, como a guerra de informações, é importante que os Estados disseminem a conscientização da segurança entre todos os cidadãos. A defesa é vista como uma responsabilidade coletiva na Finlândia, e a disposição para defender o país é mais alta (71%) na Finlândia do que nos restantes países europeus. Histórias sobre os soldados finlandeses que lutaram contra os soviéticos deixaram um legado de heroísmo que continua a inspirar um alto compromisso na defesa a liberdade.

O coletivismo é um pilar central de tudo o que diz respeito à segurança. O exemplo finlandês sugere que um equilíbrio entre individualismo e coletivismo é possível. Uma longa tradição de consensos e governos de coligação facilita esse equilíbrio, mas não o explica na totalidade - uma visão comum de segurança nacional e a vontade de cooperar em questões fundamentais é suficiente. Sem surpresa, nesse mesmo ano de 2017, a Finlândia acolheu o European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, destinado à análise das atuais formas de conflito, desde o combate convencional aos ataques cibernéticos. Era já Moscovo o destinatário da iniciativa. Também aqui, a anexação da Crimeia e a guerra na Ucrânia em 2014 aceleraram as vulnerabilidades regionais e despertaram a consciência nacional. Sempre são 1300 kms de fronteira com a Rússia, o que naturalmente exige a manutenção de canais políticos com o Kremlin, nunca descurados pelo presidente finlandês Sauli Niinisto.

Olhando em perspetiva para os dois países, suas abordagens de segurança, política externa e sensação de ameaças crescentes, percebemos que é mais do que natural que os pedidos de adesão à NATO sejam formalizados em 2022, após a invasão da Ucrânia. A segurança europeia alarga o seu âmbito geográfico a norte, fechando um dos círculos que faltava, integrando dois contributos alinhados técnica e politicamente com a Aliança, que sai ainda reforçada no seu pilar europeu. A Putin se deve o nono alargamento da NATO.

A China e a ilusão da covid-zero

O confinamento forçado de 25 milhões de pessoas em Xangai ao longo do último trimestre de 2022, alargado a mais de quatro dezenas de cidades, talvez nos diga mais sobre Xi Jinping do que pensávamos saber. Desde logo, que pode desorientar-se com alguma facilidade. O número de novos casos de Covid não justificava um confinamento geral e prolongado como o que assistimos, com privação de alimentos básicos, desespero social e insatisfação incontida com as autoridades.

A importação de combustíveis nos mercados internacionais caiu para níveis de 2020, nomeadamente de gás natural liquefeito, com implicações não apenas na flutuação dos preços, mas também na quebra dos números da aviação interna e externa. A quebra na importação de mercadorias foi acompanhada por um congestionamento no porto de Xangai, o maior do mundo, escassez de trabalhadores que retarda a normalização burocrática para os descarregamentos, matérias-primas retidas nos navios (como o cobre e o minério de ferro) a atrasarem os seus processamentos na indústria e comércio, cuja produção caiu perto de 40% só em março. Uma das consequências deste draconianismo sanitário pode ser a deslocalização de investimentos planeados para outras geografias, o que não só expõe um novo ciclo de imprevisibilidade na economia chinesa, em contraponto à estabilidade que oferecia aos negócios nas últimas duas décadas, como pode gerar menos apetência para aprofundar laços comerciais, por exemplo, com europeus.

Com taxas de vacinação baixas entre os mais velhos num país produtor de vacina, a estratégia "covid-zero” tem sido um bloqueio à recuperação económica da China, com o crescimento mais baixo em trinta anos, um prolongamento das brutais disrupções logísticas, com a paragem dos navios no porto de Xangai a aumentar 160%, a garantia da subida da inflação com repercussões globais, e o espelho da fragilidade política de um presidente que projeta o 20º Congresso do Partido Comunista, no outono, como a coroação imperial de uma década de poder indisputável. Porém, temos assistido ao crescimento velado da dúvida sobre a capacidade de Xi Jinping em virar a página da pandemia com a força de uma grande potência mobilizadora.

Talvez isto signifique que homens-fortes como Xi Jinping ou Vladimir Putin não tenham assim tantas vantagens para dispor, autoritária e arbitrariamente, de ferramentas para imporem as suas vontades. A censura sobre factos incómodos aos regimes, episódios recorrentes de contestação social, até orientações vindas de organizações internacionais como a OMS, é um dos mecanismos preferenciais em Pequim e Moscovo para moldarem as narrativas às decisões que tomam, mesmo que prejudiciais às suas sociedades, numa inflexibilidade acrítica típica das ditaduras.

Em pandemia ou em guerra, são mais os sinais de teimosia absolutista do que de acerto. Talvez os tenhamos sobreavaliado de forma mais instintiva do que racional, apenas porque lideram territórios imensos, recursos imponentes e multidões alistadas. Não há dúvida que todos estes instrumentos estão lá. O que parece não estar é o julgamento aperfeiçoado como auxílio das principais decisões políticas, capaz de ultrapassar fraquezas pessoais e dotar os respetivos países de trajetos admirados por terceiros. É por isso também o momento definidor do futuro desses regimes. E não apenas, como quase em exclusivo pensamos, das democracias.

Disclaimer: Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.

Os conteúdos e opiniões expressos neste texto são da exclusiva responsabilidade do seu autor, nunca vinculando ou responsabilizando instituições às quais esteja associado.

Bernardo Pires de Lima nasceu em Lisboa em 1979. É investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, analista de política internacional na RTP e Antena 1, consultor político do Presidente da República, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e ensaísta, tendo publicado, entre outros, A Síria em Pedaços, Putinlândia, Portugal e o Atlântico, O Lado B da Europa e Portugal na Era dos Homens Fortes. Foi visiting fellow no Center for Transatlantic Relations da Universidade Johns Hopkins, em Washington DC, investigador associado no Instituto da Defesa Nacional, colunista do Diário de Notícias e analista na TVI. Entre 2017 e 2020 liderou a área de risco político e foresight na FIRMA, uma consultora de investimentos exclusivamente portuguesa. Viveu em Itália, na Alemanha e nos EUA, mas é a Portugal que volta sempre.